Dr.SANTAの物流コンサルティングを導入したお客様に、その導入効果などについてインタビューしました。

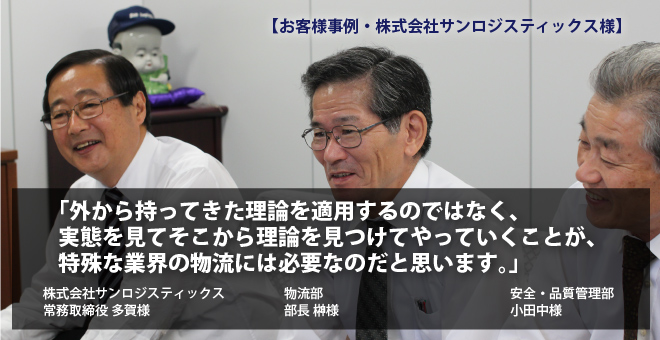

今回は、山崎製パンの子会社であり、パンメーカーの枠を超えて共同配送するという新しい物流モデルに取組んでいられる、株式会社サンロジスティックス様の事例です。

多賀常務、物流部榊参事、安全・品質管理部の小田中様へ直接お話をお伺いしました。

株式会社サンロジスティックス様について

―まず最初に、御社についてお聞かせください。

多賀常務:当社は平成13年に、パンメーカーの垣根を越えて、同じ車で各店舗へパンを共同で配送を行う目的で設立されました。

当時、社会的背景(環境問題等)、流通からの要請(大店立地法の施行等)、メーカーの物流コストの上昇等の改善のために関東地区よりスタートしました。

株式会社サンロジスティックス様 基本データ

| 創業 | 2003年2月4日 |

|---|---|

| 資本金 | 3億8,000万円 |

| 従業員数 | 320名(2011年3月末現在) |

| 売上高 | 80億円 |

| 事業内容 | 食品(パン・和洋菓子、デリカテッセン・米など)のパブリック制共同配送 |

| 事業所 | 全国15箇所(18拠点)に事業所を展開 |

―パンの共同配送を開始した理由は何でしょう?

パンメーカーは、メーカー毎に自社の物流部門が配送していましたが、問題も抱えていました。

高騰する配送コスト、そして環境問題、騒音問題、法改正への対応問題等です。

例えば、スーパー、コンビニエンスストア様では、毎日1メーカー毎に2~3回車が入ってきます。

すると、少なくとも1日に12回程度、様々なメーカーの車が配送に入ってくることになりますが、店舗側での対応、環境・騒音への配慮などから、パンの共同配送は要請されていました。

また、大店舗立地法の改正も後押ししました。大手流通業様から「山崎パンさんが一番多いんだから、各社さんの分を一緒に運んでくれないか」という話があり、パン業界の集まりで調整した後、正式に発足し、共同配送については「参加自由」「公平に扱う」「情報漏えいしない」という方針で、スタートしました。

―パンの共同配送で難しい点は何でしょう?

そもそも、パンに限らず共同配送で成功した事例というのは世の中にごくごく一部しかありません。

さらに、パンという特殊な性質があるものを共同配送するというのは相当難しく、従来の一般的な物流の考え方だけでは到底成し遂げられるものではありませんでした。

例えば、在庫があってどう運ぼうかという一般の物流とは違い、パンには生産のリードタイムがあります。

そのようなパン業界独特のものをどう最適化するかという問題があります。

また、共同配送は、「総論賛成各論反対」の世界。大手の方が、公平さや力関係からすると割に合わない点があり、小さなところにメリットが出る。何が公平か?というところに悩みました。

自社がやるよりも「安いコスト」「精度が良い」「品質が良い」これが実現できないと、不満も出ます。

物流体制と、事業における物流の位置付けについて

―御社の物流体制についてお聞かせください。

日本全国15拠点で、16チェーン1,800店へ配送しています。

どんどん増えて行きました。

物流体制と、事業における物流の位置付けについて

―お客様に物流サービスを提供する会社として、最も重要なことをひとつあげるとしたら?

やはり、物流の品質でしょうね。

基本的なものは、簡単なようでなかなかできない。

品質よく、決められた時間で、決められた量を、決められた温度で届けるということ。

つまり

「定時・定量・定温」 食品だけに「安全」が基本

これが大事です。

物流改善のコンサルティング・研修を導入しようとしたきっかけ

―当初はどのような状況でしたか?

正直言って、何から何まで初めてのことでした。

パンの製造・出荷については知っているが、物流全体のことになると疎い面がありました。

しかも、人材の確保なども業容の拡大に追いついていなかったため、運転手から始まって、2~3年経ったらセンターの責任者をやるしかない、そんな状況でした。

そうなると、運転や配送は得意だったが、数字は慣れていない。

これについては、社長も基本的に教育というのは必要だと判断し、2つの教育制度を導入しました。ひとつはマインドに対する教育。そしてもうひとつは物流の技術。この物流の技術を平野先生にやってもらい、この2本柱でずっとやってきました。正直言って、この企業規模でこれだけ時間を割き鋭意を尽くしてやっているところは他には無いだろうと思います。

―Dr.SANTAを選んだ理由は何でしょう?

社員を教育しなくてはならないという必要性に駆られていました。

そこで、元々付き合いがあった平野先生に相談しました。

私も研修を受けたりするが、やっぱり一般的に先生は「先生」、評論家なのですよ。

ですが、平野先生は実態から入ってくれた。

うちの実情、レベルを知ってもらえるので、やりやすい。

どんなに偉い先生でも、実態を知らなければ机上論になってしまう。

そして、コンサルの先生が現場に入り込むというのは無いでしょう。

平野先生には、当初よく夜勤に入ってもらっていたのを覚えています。

他のコンサルタントが、有名な他社さんの物流で失敗した事例を耳にしました。

普通のコンサルタントでは、このような特殊な性質のある業界を理解できないのでしょう。事実、パン業界にはあまりコンサルは入って来ません。

外から持ってきた理論を適用するのではなく、実態を見てそこから理論を見つけてやっていくことが、特殊な業界の物流には必要なのだと思います。

コスト面について

―コンサルティング費用は小さくない負担と思いますが、この点についてはご契約時どのように思われましたか?

もう約10年継続していますが、これが高くて役に立たないものなら続けていません。

これだけ続けているのは、効果が出ているから。

こんなこと言っていいかわかりませんが、一般的には「廉価」と思いますよ。

高い金額を捻出して高い先生に短期間頼むよりも、続けられる方がいい。

導入効果と改善への取り組み内容

―最初、どのような取り組みをしましたか?

最初は、分析から始めました。

どこでどうお金が発生しているのか、メーカー別、店舗別、

車両別などで収支を分析しました。

また、当時は何が問題・課題なのか、何が原因なのか

つかめませんでした。

それで、15分単位でどの様な作業をやっているのか調べたり、

業務の内容分析をした。

それで、その業務は誰がやったらよいのかとか、どういう職責(アルバイト、嘱託、パート、準社員、社員、役職者)の人がやったらよいのか等整理できました。

それまでは誰がやっても一緒で、とりあえずその辺の仕事をすれば良いという感じでした。

―その結果、具体的にはどのような成果が出ましたか?

共同配送は「合わせていくら」の世界なので、公平で正当なフィーづくりには苦労します。

分析の結果、全体の中で公平性のあるフィー設定の根拠ができた。

そして、センターの方では何が効率的、効果があるのか、何が無駄なのかという改善のための気付きが得られた。

コスト意識が出てきました。

―従業員の意識改善に効果があったということでしょうか?

それが一番でしょうね。

先生に怒られながらやったのではなく、自然とそうなっていった。

コストに関する問題だけではなく、物流品質に協力もしてもらっています。

管理職・センター長研修の様子

状況に合わせてオーダーメイドで必要なメニューを提案。継続してフォローしています。

Dr.SANTAの良い点

―Dr.SANTAのコンサルティングで、良いと思う所はどんな所でしょうか?

一言で言ったら、熱心なこと。

誠心誠意、ここまでやってくれるのかというところ。

早い。返事、行動が。何かあったら次の日メールで帰ってくる。

こっちもそれで非常に助かっている。

「コンサルタントをやる」というのではなく、一緒に勉強し、一緒に実行してくれること。

担当が付いているときも、付いていない時もあったが、本当に一生懸命やってくれた。

相談者という意味でのコンサルタントではなく、実際に取り組んでくれる。それが一番。

外部の物流コンサルタントを活用するコツ

―外部の物流コンサルタントを活用するコツがあればお聞かせください。

自社だけ見ていると井の中の蛙になりがち。

コンサルタントがいれば、用語や他社の事例、やり方を教わることができる。

会社を起こして10年、一から自分たちで作ってきたため、物流用語もサンロジ用語。

運送会社、物流会社との商談で一般物流の用語が出てきたとき面食らってしまうこともあった。

それで一般研修の中にそういった用語も取り入れて行うようにした。

また、我々が言う場合とは違う受け止め方をしてくれる。

先生みたいな人が言うと、私が言うのとは違った受け止め方をしてくれる。素直に聞いてくれる。

Dr.SANTAが向いていると思う会社

―Dr.SANTAの物流改善コンサルティングは、どんな会社に向いていると思いますか?

現場主義の所。

いろんな理論をいろんな人から聞くけど、参考にはなるが、結局のところじゃあどうしたら良いのか、というものもある。

平野先生はコンサルタントとしてはちょっと他に無いタイプ。

コンサルタントはうわべだけでやっている人も多いと感じている。

最後になればじゃあ「考えなさい」で、答えを考えてくれない。

平野先生は考えてくれるから。

今後期待すること

―今後Dr.SANTAに期待することをお聞かせください。

私共の業界も難しい業界。

参加している人に常にコスト面でも品質面でもメリットをあたえていかなければならない。

未知の部分もあるでしょうから、共に探し当てて指導していって欲しい。

共同配送というのは本当に理屈じゃない。

過去成功したところは一部を除き、無い。

国も、環境問題だとかいうけれど、解決する策というのは難しい。

まず、常にお店にも、参加するメーカーさんにも、常にメリットを与えないといけない。

それは難しい問題に取り組んでいる。

我々と一緒に考えながら指導してほしい。

一般物流の知識を深めたい。

共同配送だけでなく一般の在庫型の物流も。

健康だけはひとつ気をつけてください。休まずに大変だなと思う。

―お忙しい中取材のご協力、誠にありがとうございました。

(取材日:2011年10月17日/取材者:ライター 上田)

新刊のご案内:2014年7月

物流改革の手順(出版文化社)

1,890円

3ヶ月で効果が見え始める物流改善

【現状把握編】

(プロスパー企画)

1,890円